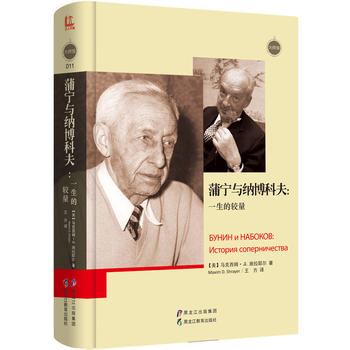

ÒÁ·²ÆÑ£š1870~1953Ä꣩���£¬ÊǵÚһλ«@µÃÖZØ ÎÄW(xušŠ)ªµÄ¶íÁ_˹×÷ŒÒ¡£Ö÷Òª×÷Æ·ÓС¶ÂäÈ~¡·¡¶ËÉä¡·¡¶Ð·¡·¡¶àl(xiš¡ng)Žå¡·µÈ���¡£1933ÄêÆä×÷Æ·¡¶Ã׌ѵÄÛÇé¡·«@ÖZØ ÎÄW(xušŠ)ª¡£ž¥À»ùÃ× Œ{²©¿Æ·ò£š1899~1977Ä꣩ÊÇÒ»Ãû¶íÒáÃÀŒ®×÷ŒÒ�£¬ËûÔÚÃÀø(chuš€ng)×÷ÁËÎÄW(xušŠ)×÷Æ·¡¶ÂåûËþ¡·£¬ß@ÊÇÒ»²¿ÔÚ¶þÊ®ÊÀŒoäÊÜêP(guš¡n)×¢²¢ÇÒÏí×uÈ«ÇòµÄСÕf¡£

ËûÉú»îÓÚͬһrÆÚ�£¬Ò²Í¬ÓÊÇÁ÷Íöͬ°û¡£ËûÊÇËÐg(shšŽ)Ìì²Å��£¬Œ{²©¿Æ·òºÍÆÑÊÇ÷œy(tš¯ng)µÄ×ÔÓÉÖ÷ÁxÕß���£¬ÊÇÔ¶šµÄ·Ž²Œ ʲŸS¿ËÕß����£¬Ò²ÊÇOÆäÍ(fšŽ)ësµÄów����¡£ÔÚß@±ŸÐÂ×÷ÖУ¬äÊÜÙ×uµÄ×÷ŒÒW(xušŠ)ÕßñR¿ËÎ÷Ä·§¥.Ê©ÀÒ® £šMaxim D. Shrayer£©¢ÉÈËÍ(fšŽ)ësµÄÎÄW(xušŠ)êP(guš¡n)ϵÅcÈËêP(guš¡n)ϵæžæž³Ê¬F(xiš€n)��£¬ŸÛœ¹ÓÚ¶íÁ_˹Ä20ÊÀŒo20ÄêŽúµœ20ÊÀŒo70ÄêŽúµÄØSž»ÒÆÃñÊ·£šÄµÂøºÍ·šøÒÆÃñµœÃÀø�����£¬ºóÓÖÒÆŸÓÈðÊ¿£©���¡£

ËûµÄÎÄW(xušŠ)÷ÆæÊÇÔõÓÐγɵÄ���£¿ÓÖÊÇÔõÓèTŸÍµÄ���£¿ÎÄW(xušŠ)Ìì²ÅµÄÝ^Á¿±³ºóµœµ×ë[²ØÁËʲΣ¿Œ{²©¿Æ·òºÍÆÑÖ®égµÄÝ^Á¿œÒÊŸÁËÒ»²»éÈËÖªµÄ¶íÁ_˹�����£¬õr»îÁËÒÆÃñÎÄ»¯vÊ·�����£¬Ò²œoÎÄW(xušŠ)ÃÉÉÏÁËÒ»ÓÃÔÈ˵ÄÃæŒ�¡£ß@±ŸøŒÈÊÇÒ»±Ÿ÷ÓÎÄW(xušŠ)£¬Ò²ÊÇÒ»²¿Á÷ÍöÎÄ»¯Ê·�£¬¢ŠÈ«ÊÀœçµÄ×xÕß®a(chš£n)ÉúV·ºµÄÎüÒýÁŠ¡£

¶íÁ_˹µÄÎÄW(xušŠ)Ê·ÒàÊǶíÁ_˹Ãñ×åµÄ°l(fš¡)չʷ��£¬ß@lÔŽßhÁ÷éLµÄºÓ§ÉÏücŸYÖøÒ«Ñ۵ķ±ÐÇ��£¬Ã¿Ò»îwÐǶŒÊÇÒ»×ùØS±®�����£¬Ã¿Ò»lßBŸ¶ŒþŽ®³ÉÒ»¹ÊÊÂ�¡£ÔÚß@lÃÀûµÄºÓ§ÉÏ£¬ÆÑÅcŒ{²©¿Æ·ò±ãÊÇéW qÆäÉϵÄÉîwÐÇ�����£¬Ç°ÕßÊǶíÁ_˹÷œy(tš¯ng)ÎÄW(xušŠ)µÄŒ¯Žó³ÉÕß�£¬ºóÕßtŽµíÁËrÉÐÅc¬F(xiš€n)ŽúµÄÏÈähÌ¡£

ÆÑÊÇ*λ«@µÃÖZØ ÎÄW(xušŠ)ªµÄ¶íÁ_˹×÷ŒÒ�����£¬ÔÚŒ{²©¿Æ·òÄêÓ×r±ãÒѳÉÃû���¡£¶íÁ_˹µÄ÷œy(tš¯ng)ÎÄ»¯â³íµØœþÈŸÖøŒ{²©¿Æ·òµÄͯÄê��£¬×ÔÈ»µØ���£¬Œ{²©¿Æ·òÒ²ïÊÜÖøÆÑÎÄïL(fš¥ng)µÄѬÌÕ£¬Œ{²©¿Æ·òáÛ×æøµÄÎÄW(xušŠ)��£¬µ«Ìì²ÅÅɵÄwÙžÐ×Æäß~é_¹ûžÒµÄ²œ·¥����£¬ÔÚÎÄW(xušŠ)(chuš€ng)×÷ÖЪäһã¬Ò»²¿¡¶ÂåûËþ¡·×Œ{²©¿Æ·òÏí×uÈ«ÇòÇà³öÓÚË{¶øÙÓÚË{���£¬ ¹ÅÖ®÷³ÐÕßÓеÀ���£¬œñ֮һúóÉú¿Éη�����¡£

ÆÑÅcŒ{²©¿Æ·òµÄÃû×ÖÊǶíÁ_˹ÎÄW(xušŠ)ÉϵĜ¶šów�£¬\ÉúÐֵܰãµÄÛÅc¶ÊøÁ˵øåŽÆð·üµÄÝ^Á¿ÕÜW(xušŠ)�¡£ŸýÉúÎÒÎŽÉú£¬ÎÒÉúŸýÒÑÀÏëmÊÇÒ»ŸäÇéÔ���£¬

sÉúÓµØÃèÊöÁËß@ŠÇ°ÀËÅcºóÀ˵ÄÎÄW(xušŠ)œÇÖð���¡£¡¶ÆÑÅcŒ{²©¿Æ·ò£ºÒ»ÉúµÄÝ^Á¿¡·��£¬ÓÀºãµÄÖéÐÇ����¡£

Ý^Á¿ÔW(xušŠ)

1929Äê11ÔÂ9ÈÕ£¬·šW(xušŠ)œÌÊÚŒæÎÄW(xušŠ)ÅúÔuŒÒ���£¬ºóí×öÁËÐÞÊ¿µÄ»ùÀï ·ÔúÒÁ²É·ò£š§¬§Ú§â§Ú§Ý§Ý §©§Ñ§Û§è§Ö§Ó£©�����£¬ÔÚ°ÍÀèµÄ󌡶¶íÁ_˹Åc˹À·òÖ÷Áx¡·£š§²§à§ã§ã§Ú§ñ §Ú §ã§Ý§Ñ§Ó§ñ§ß§ã§ä§Ó§à £©ÉÏ°l(fš¡)±íÁËһƪî}éÆѵÄÊÀœçÅcÎ÷ÁÖaµÄÊÀœç£š§¢§å§ß§Ú§ß§ã§Ü§Ú§Û §Þ§Ú§â §Ú §³§Ú§â§Ú§ß§ã§Ü§Ú§Û §Þ§Ú§â£©bµÄÎÄÕÂ�����¡£ŸÍÔÚß@ƪÎÄÕ°l(fš¡)±í֮ǰ���£¬1929Äê11Ôµġ¶®(dš¡ng)ŽúÔýÓ¡·£š§³§à§Ó§â§Ö§Þ§Ö§ß§ß§í§Ö §Ù§Ñ§á§Ú§ã§Ü§Ú £©ësÖŸÉÏé_ÊŒ¿¯µÇŒ{²©¿Æ·òµÄСÕf¡¶±RÈεķÀÊØ¡·£š§©§Ñ§ë§Ú§ä§í §§å§Ø§Ú§ß§Ñ £©¡£Í¬Ò»ÆÚësÖŸÒ²¹(jišŠ)ßx¿¯µÇÁËÆѵÄСÕf¡¶°¢ ÖxÄáÒ®·òµÄÒ»Éú¡·£š§š§Ú§Ù§ß§î §¡§â§ã§Ö§ß§î§Ö§Ó§Ñ£©£š19281933Äê����£»ÍêÕû°æ£º1952Ä꣩¡£ÔúÒÁ²É·òÓXµÃß@É·ÝÎıŸ³ö¬F(xiš€n)ÔÚͬһÆÚ¿¯ÎïÀïÊÇÓÐœÌÓýÒâÁxµÄ�����¡£ß@λÅúÔuŒÒµœ£ºÄÜœo×xÕߧíϲ£šÒýÌÈ(nšši)ÔÎÄéбów£©µÄøÏà®(dš¡ng)Ï¡ÉÙ……ÔúÒÁ²É·ò°Ñé×xÆѵÄСÕf±È×÷ÎüÑõ�����£¬ËûœÓÖøÓÖÕf£º

ŸÍß@Ó��£¬ÄúŸÍÄÆѵÄÔÒâžß¿ÕÖ±œÓÈëÎ÷ÁֵĵØÏŸ«ÉñÊÀœçµÄœ^ŠºÚ°µ���¡£……Î÷ÁÖÊÇλ²ÅÈAMÒçµÄ×÷ŒÒ……¿É²»ÕÈçºÎ�£¬ÔÚÄú×Ð×ÐŒŒµØ×xÍê×îºóÒ»Ðкó£¬þÑÖøÔõÓŸÞŽóµÄ°²Î¿ºÏÉÏø±Ÿ°¡�����¡£žÐÖxÉϵÛ�£¬²»±ØÔÙÀ^Àm(xšŽ)é×xß@³äM°µÊŸµÄºÒÖÉëÒ÷£¬ËüËù³öÉ«Ã讵Ä�£¬ÊÇÄÇЩoËù{œè¡¢Ò²²»éʲζø»îµÄÈËÊÇÔõÓÉú»îµÄ�¡£Ëû²»ÊÇÈË£¬¶øÊÇËÆÈËÖ®Îï�£¬ŒÈ²»ËŒË÷ËûÖÜúµÄÊÀË×Ö®ÃÀ£¬Ò²Ò»üc²»È¥ËŒË÷ÈËÐÔµÄì`»êÖ®ÃÀ��£¬ËûÊÇÌìÉúÑÛÀµÄýBÊó�����£¬ÔÚŒÈoÒâÁxÒ²oĿ˵ÄÆáºÚoµ×¶ŽÀï���£¬oÖú��¡¢±ŸÄÜÇÒ²»ØØ(zšŠ)Èεع°í¹°È¥���¡£ÏñÎ÷ÁÖÒ»Ó¿ŽŽýÉú»îÊǶàÃŽ¿ÉÅÂ�����£¡¶øÏñÆÑÒ»Ó¿ŽŽýÉú»îÓÖÊǶàÃŽÐÒž£�����£¡

²»Õ§¬.ÔúÒÁ²É·ò?qš±)ŠŒ{²©¿Æ·ò³ÉŸÍµÄÔurÈçºÎÆ«îH£¬ÈçºÎåeÕ`��£¬ß@·N±ÈÝ^µÄʱŸÉíŸÍÒâζÖø�����£¬Œ{²©¿Æ·òÊÇÆÑÔÚÎÄW(xušŠ)ÉϵĊÊÖß@Ò»Ãüî}I(yšš)ÒÑŽæÔÚ����¡£ÔÚ1929Äê11ÔÂÔúÒÁ²É·òß@ƪÎÄÕ³ö¬F(xiš€n)֮ǰ£¬Œ{²©¿Æ·òÒÑœ(jš©ng)ÔÚ°ØÁÖ³ö°æÁËɲ¿ÔŒ¯ºÍɱŸéLƪСÕf�����£¬ßÔÚ°ØÁֵġ¶ô ó¡·£š§²§å§Ý§î £©µÈ¿¯ÎïÉÏ°l(fš¡)±íß^ÔS¶à¶ÌƪСÕf�¡¢Ôžè¡¢ëS¹PºÍÔuÕ���¡£®(dš¡ng)rŒ{²©¿Æ·òßÓÐÒ»²¿¶ÌƪСÕfÅcԞ茯¡¶Ì²Œwí¡·£š§£§à§Ù§Ó§â§Ñ§ë§Ö§ß§Ú§Ö §¹§à§â§Ò§Ñ £©ŒŽ¢³ö°æ���¡£±M¹ÜÔÚ1929Äê֮ǰ£¬Œ{²©¿Æ·òÒ²ÒÑœ(jš©ng)ÔÚÊ×ÇüÒ»ÖžµÄŽó²¿î^SÃñësÖŸ¡¶®(dš¡ng)ŽúÔýÓ¡·ÉÏ°l(fš¡)±íß^һЩԞèºÍ¶ÌƪСÕf����£¬µ«ÔÚ¡¶±RÈεķÀÊØ¡·1929Ä꿯µÇ³öíºÍ1930Äê³ö°æÎÐбŸÖ®Ç°�£¬Œ{²©¿Æ·òÔÚ°ÍÀèß²»ÊǺÜÓÐÃû¡£ÕýÊÇß@µÚÈý±ŸéLƪСÕfµÄÊÀ�£¬²Å׌{²©¿Æ·òÔÚ¶íÁ_˹ÎÄW(xušŠ)ÈŠÀïÒýÆðÁËÞZÓ��¡£ÓÃÄÝÄÈ·Ø ØÂåÍÞµÄÔÕf���£¬ß@λ¶íÁ_˹µÄŽó×÷ŒÒŸÍÏñøP»Ë�����£¬ÕQÉúÓÚžïÃüÅc·ÅÖðµÄ»ðÑæºÍ»Ò aÖ®ÖÐ�¡£ÎҵĎæÔÚÄŽËÓÐÁËÒâÁx����¡£ÎÒÕûÒ»ŽúÈ˵ÄÇå°×ÒѵõœÁË×CÃ÷¡£

²»ß^ßÔÚ1926 Äêr���£¬ºóíÈβ®¿ËÀûŽóW(xušŠ)¶íøÎÄW(xušŠ)œÌÊڵĞñÁвŒ·Ë¹ÌØôíf£š§€§Ý§Ö§Ò §³§ä§â§å§Ó§Ö£©ŸÍÔøÔÚ°ÍÀèµÄ¡¶Í(fšŽ)»îó¡·£š§£§à§Ù§â§à§Ø§Õ§Ö§ß§Ú§Ö £©ÉÏéŒ{²©¿Æ·òµÚÒ»²¿éLƪСÕf¡¶¬Éê¿š¡·£š§®§Ñ§ê§Ö§ß§î§Ü§Ñ£©£š1926 Ä꣩ß^ÔuÕ£¬·QŒ{²©¿Æ·òÊÇÆѵÄÍœµÜ£ºŠÓÚÄÇЩϲg±ÈÝ^ºÍ×·ËÝ×÷ŒÒËùÊÜÓ°íµÄÈËíÕf�����£¬Èç¹û²»ËãÍÀžñÄù·ò��£¬ÄÇŠÎ÷ÁÖµÄéLƪСÕfÓ°í×îŽóµÄŸÍµÃÕfÊÇÆÑÁË��¡£ÆÑ¿ÉÒÔ®(dš¡ng)Ö®oÀ¢µØ°ÑÎ÷ÁÖ®(dš¡ng)×ö×ÔŒºµÄÍœµÜ¡£ÉÄêºó�����£¬°ÍÀ衶®(dš¡ng)ŽúÔýÓ¡·µÄºÏ×÷ŸÝ���¡¢ºóíÅcñR ¿Ë·°¢ ß_ÖZ·ò¹²Í¬(chuš€ng)Á¢Œ~Œs¡¶ÐÂësÖŸ¡·£š§¯§à§Ó§í§Û §Ø§å§â§ß§Ñ§Ý £©µÄÅúÔuŒÒ�¡¢ÔÈËÃ×¹þÒÁ ·²ÉÌØÁÖ£š°¢ñRÀ¡Ÿ§®§Ú§ç§Ñ§Ú§Ý §ž§Ö§ä§Ý§Ú§ß

(§¡§Þ§Ñ§â§Ú)¡¿ÔÚÔuÕŒ{²©¿Æ·òµÄéLƪСÕf¡¶Íõ����¡¢ºó¡¢œÜ¿Ë¡·£š§¬§à§â§à§Ý§î, §Õ§Ñ§Þ§Ñ, §Ó§Ñ§Ý§Ö§ä£©£š1928 Ä꣩r�����£¬Ã÷Ž_Öž³öÁËŒ{²©¿Æ·òÅcÆѵÄ(chuš€ng)×÷Ö®égµÄêP(guš¡n)ϵ£º

×÷ÕßžÐÊܵœÁËŽó³ÇÊУšŽËÌÖž°ØÁÖ£©Œ°³ÇÊÐÉú»î�¡¢œÖµÀ�¡¢Ð¡Ò¹µêºÍŽóÉÌöµÄ³óª¡¢ŽÖË׌°ôô|°ãµÄâ·Õ�¡£µÄŽ_�����£¬ß@ŸÍÊÇ°ØÁÖ��£¬¶íÁ_˹ÈËÑÛÖеİØÁÖ���£¬Ò»ÊìÏ€ÍÓËŒÍ×Ò®·ò˹»ù£š§¥§à§ã§ä§à§Ö§Ó§ã§Ü§Ú§Û£©ºÍÆѹPϵı˵ñ€µÄ×÷ŒÒÑÛÖеİØÁÖ¡£Ïë±ØÎ÷ÁÖ¿Žß^¡¶œgË÷¶ú¡·£š§±§Ö§ä§Ý§Ú§ã§ä§í§Ö §å§ê§Ú £©����£¬ß@ÊÇ×²ÊµÄ¶ÌƪСÕfÖ®Ò»���£¬Ò²þÏñÆÑ×÷Æ·³£ÒµÄÇérÄÇÓÁîËûžÐµœÒâÍâ¡£

1929Äê���£¬®(dš¡ng)rߌ®Œ®oÃûµÄvÉœµÂÁ_·°¢Ä··ÆœÝ°¢ÌØÁ_·ò£š§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ñ§ß§Õ§â §¡§Þ§æ§Ú§ä§Ö§Ñ§ä§â§à§Ó£©ÔÚØ žñÈRµÂµÄ¶íÎÄ󌡶ÐÂrŽú¡·£š§¯ §à §Ó§à §Ö §Ó §â §Ö §Þ §ñ £©ÉÏŠŒ{²©¿Æ·òµÄǰɲ¿éLƪСÕf¡¶¬Éê¿š¡·ºÍ¡¶Íõ¡¢ºó�¡¢œÜ¿Ë¡·×ö³öÁËÔuÕ£º

¶ÌƪСÕfºÍÔžèµÄ(chuš€ng)×÷ÕßÎ÷ÁÖ£¬ÊÇλ³äM»ÃÏëµÄΚÃÀÖ÷ÁxÕߺÍÊãÇéÔÈË����£¬ÓÐÖøÃÀÃîµÄÓ¡ÏóÖ÷ÁxAÏò�����£¬Ëû¢þíÓÐÏà®(dš¡ng)ßhŽóµÄÇ°³Ì�����¡£ËûÊÇÉÃW(xušŠ)֮ʿ��¡£ÔÚµÚÒ»²¿éLƪСÕf¡¶¬Éê¿š¡·ÖУ¬Ëûr¶øÄ£·Â§¢.ÔúÒÁ²É·ò����£¬r¶øÄ£·Â§ª. §¡.ÆÑ�£¬²»ß^Ò²ÒÔ·Çͬ€³£µÄ±íß_·œÊœ³É¹ŠµØÕ¹¬F(xiš€n)³öÁË×ÔŒºµÄïL(fš¥ng)ò�¡£Î÷Áֵĵڶþ²¿éLƪСÕf¡¶Íõ�����¡¢ºó����¡¢œÜ¿Ë¡·Ò»²¿ÁŠ×÷£ºÂ»Û¡¢²ÅÈAMÒç�¡¢ž»ÓÚËÐg(shšŽ)ÐÔµÄÐÄÀí·ÖÎöÖ®×÷ÊÇÉîËŒÊì]ºÍ°l(fš¡)×ÔÈ(nšši)ÐĵÄ|Î÷����¡£ŒÈȻСÕfÖеÄÈËÎïºÍÕûöŸ°¶Œ²»ÊǶíÁ_˹µÄ£š×÷ÕßÓ^²ìµÄ

^(qš±)ÓòÊÇ°ØÁֵĵÂø²Œ Ìž»ÈË

^(qš±)£ºÈô²»ÊÇÒòéÎ÷ÁÖµäÐ͵ĶíÁ_˹ʜÎĹP£¬È˺ֱþÒÔéß@ÊÇһƪ×gÖø£©�£¬ÄÇÃŽËûÒ²ª(yš©ng)ÔÈ¥µôÔÚß@îÎÒ£š¿ÉÄܲ»òÊŽ_µØ£©žÅÀšéÍâøζº£š§ï§Ü§Ù§à§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§à§Ö£©µÄ®ÓòÎÄW(xušŠ)ÖÐÄÇ·Nß^ÓÚÇü×ðŒÙFµÄÅÉî^�����¡£

20ÊÀŒo30ÄêŽú³õ���£¬°üÀšž¥À»ùÃ× ·ÎºµÂÀÕ£š§£ §Ý §Ñ §Õ §Ú §Þ §Ú

§â§£§Ö§Û§Õ§Ý§Ö£©�¡¢vÉœµÂÁ_·ìÆÕÁÖ£š§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ñ§ß§Õ§â §¬§å§á§â§Ú§ß£©¡¢žñÁвŒ·Ë¹ÌØôíf�����¡¢žñW »ù·ÙM¶àÍзò£š§€§Ö§à§â§Ô§Ú§Û

§¶§Ö§Õ§à§ä§à§Ó£©ºÍž¥ÀŒŸË¹À·ò·»ôß_ÖxŸSÆ棚§£§Ý§Ñ§Õ§Ú§ã§Ý§Ñ§Ó §·§à§Õ§Ñ§ã§Ö§Ó§Ú§é£©ÔÚÈ(nšši)µÄÒ»ÕûÅú×÷ŒÒºÍÅúÔuŒÒ¶Œ¢Œ{²©¿Æ·ò¿Ž³ÉÁËÆÑÔÚÔÚµÄÎÄW(xušŠ)ŠÊÖ��¡£

¡¶±RÈεķÀÊØ¡·œožñÁвŒ·Ë¹ÌØôífÁôÏÂÁËÉî¿ÌµÄÓ¡Ïó���£¬ËûéŒ{²©¿Æ·ò?qš±)ÁËһƪÎÄÕÂ���£¬î}顶Î÷ÁÖµÄ(chuš€ng)×÷¡·£š§Ž§Ó§à§â§é§Ö§ã§ä§Ó§à §³§Ú§â§Ú§ß§Ñ£©£š1930Äê5Ô£©���¡£ß@r£¬Ë¹ÌØôífé_ÊŒéŒ{²©¿Æ·òÔÚ¶íÁ_˹ÎÄW(xušŠ)ÖÐOéªÌغÍÖØÒªµÄµØλßMÐÐÞq×oÁË�����£¬ÕŒ°Œ{²©¿Æ·òµÄÎÄW(xušŠ)§(dš£o)î}r£¬·ŽñgÁËŠŒ{²©¿Æ·òÄ£·ÂÆѵÄØ(zšŠ)ëy£º±M¹Ü¡¶±RÈεķÀÊØ¡·ÖÐÈÔÓÐeµØ·œÊÚÈËÒÔ±ú�£¬×ÈË°ÑÎ÷ÁÖÏòÖøÆÑÀœü�����£¬µ«ÔÚß@ÀïÒÑÍêÈ«²»ÄÜÕfÊÇÄ£·ÂÁË£ºÕûƪСÕfµÄ(gš°u)ËŒÖÐœzºÁ¿Ž²»µœÆѵÄÓ°×Ó���¡£b1931Äê4ÔÂ�����£¬ÔÚ°ÍÀ衶ÐÂó¡·£š§¯§à§Ó§Ñ§ñ §Ô§Ñ§Ù§Ö§ä§Ñ £©µÄÕ{(diš€o)²éÖÐ����£¬ìÆÕÁÖßx³öµÄœüÊ®Äê×î(yšu)Ðã×÷Æ·éÆѵġ¶ÖÐÊî¡·£š§³§à§Ý§ß§Ö§é§ß§í§Û§å§Õ§Ñ§â £©¡¢Í߶¡·¿šËþÒ®·ò£š§£§Ñ§Ý§Ö§ß§ä§Ú§ß

§¬§Ñ§ä§Ñ§Ö§Ó£©µÄ¡¶±IÓù«¿îµÄÈË¡·£š§²§Ñ§ã§ä§â§Ñ§ä§é§Ú§Ü§à§Ó £©�����¡¢Œ{²©¿Æ·òµÄ¡¶±RÈεķÀÊØ¡·ºÍÓÈÀï·WÁÎɳ£š§À§â§Ú§Û §°§Ý§Ö§ê§Ñ£©µÄ¡¶Œµ¶Ê¡·£š§©§Ñ§Ó§Ú§ã§ä§î £©��¡£ÔÚß@ŽÎÕ{(diš€o)²éÖÐ��£¬»ôß_ÖxŸSÆæßx³öµÄÊÇÆѵġ¶°¢ ÖxÄáÒ®·òµÄÒ»Éú¡·��¡¢Œ{²©¿Æ·òµÄ¡¶±RÈεķÀÊØ¡·ºÍWÁÎɳµÄ¡¶Œµ¶Ê¡·a�¡£×ÚœÌÕÜW(xušŠ)ŒÒºÍrÔuŒÒžñW »ù·ÙM¶àÍзòÔÚ°ÍÀèµÄësÖŸ¡¶µ(shšŽ)¡·£š§¹§Ú§ã§Ý§Ñ £©µÄÕ{(diš€o)²éÖÐÖž³ö£ºŸÍÔÚ×îœüß@×Ä꣬o±ÈØÈõµÄº£ÍâÎÄW(xušŠ)µ¹Ê¹ÎÒíÓÐÁ˷dz£ÖØÒªµÄ×÷Æ·£ºÆѺÍÎ÷ÁÖµÄ×÷Æ·����¡£1932Äê�£¬vÊ·W(xušŠ)ŒÒŒæÅúÔuŒÒÄá¹ÅÀ·°²µÂÁÒÒ®·ò£š§¯§Ú§Ü§à§Ý§Ñ§Û §¡§ß§Õ§â§Ö§Ö§Ó£©ÔÚ®(dš¡ng)Æڵġ¶®(dš¡ng)ŽúÔýÓ¡·ÎÄW(xušŠ)Ú°l(fš¡)±íÔuÕ£¬Ÿ«±ÙµØžÅÀšÁËÅúÔuŒÒÊÇÈçºÎ¿ŽŽýŒ{²©¿Æ·òÔÚSÃñoíÎÄœçµÄµØλµÄ£º

ÆùœñéÖ¹�����£¬Î÷ÁÖÈÔÊÇÔS¶àÈËËù·ŽŠµÄ×÷ŒÒ����¡£»òÔSßÓÐÖøij·NÃïÒËûµÄïL(fš¥ng)â……ŠÓÚËû(chuš€ng)×÷µÄÐÔžñ���£¬ÈË¿ÉÒÔϲg���£¬Ò²¿ÉÒԺܲ»Ï²g£¬¿ÉÒÔ·QËûéÆѵÄÀ^³ÐÕß�����£¬Ò²¿ÉÒÔ°ÑËûÅcµÍŒÈ€Î¶µÄÎ÷·œÐ¡ÕfŒÒÂ(liš¢n)ϵÔÚÒ»Æð£šß@ЩÕf·šŒÈ²»¿ÉÐÅÒ²oêP(guš¡n)ŸoÒª£©���£¬µ«Õ\µØŸÍÎÄW(xušŠ)ʶøÑÔ£¬

sŒÈ²»ÄÜ·ñ¶šËû®ŒÒ°ãµÄ®·AËû°l(fš¡)ŸòÈËÁ(xšª)ÒÔé³£µÄËÀâ³Á³ÁµÄÒÓXÐÎÊœ�£¬²¢Óðl(fš¡)Ÿò³öµÄ|Î÷íÕ¹¬F(xiš€n)ÊÀœçµÄŸ«Õ¿ŒŒÇÉ�£¬Ò²²»ÄÜ·ñ¶šËûÁ˲»ÆðµÄ²ŒŸÖÖ\ƪµÄËÐg(shšŽ)ËûÔÚœM¿ß@ЩÒýÈËÈëٵIJÄÁÏr£¬ÔÚŒ¹(jišŠ)ÅcÍ(fšŽ)ësÐÔ·œÃæ±í¬F(xiš€n)³öÁËó@È˵IJÅÖÇ����¡£

20ÊÀŒo30ÄêŽúÖÐÆÚ£¬Œ{²©¿Æ·òºÍÆѵĊÁ¢ÆœºâÉõÖÁÔÚÎ÷·œÎÄW(xušŠ)ÅúÔuœçÒ²ÒýÆðÁË׎ηŽíËû±»·ÅµœÁËÀÏÒ»Žú¶íÁ_˹SÃñ×÷ŒÒºÍÄêÝpSÃñ×÷ŒÒµÄŠÁ¢Æœºâß@žüŽóµÄ³ß¶ÈÖ®ÉÏ�����¡£ÃÀøÅúÔuŒÒ°¬²®ÌØ·ÅÁÀAlbert Parry£©ÔÚһƪŠ¶íÁ_˹SÃñÎÄW(xušŠ)µÄžÅÊöÖзQÙÁËŒ{²©¿Æ·ò��£¬Í¬r¢ÆѳâéÎÄW(xušŠ)œçµÄßzÀÏÖ®Ò»£ºŠÓÚÏñÆÑ����¡¢ÒÁÈf·Ê²Ã·Áηò£š§ª§Ó§Ñ§ß §º§Þ§Ö§Ý§Ö§Ó£©ºÍÃ×¹þÒÁ ·WË÷ œð£š§®§Ú§ç§Ñ§Ú§Ý §°§ã§à§â§Ô§Ú§ß£©ß@Щ»¯Ê¯íÕf£¬ÒÑœ(jš©ng)ÍêÈ«]ÓÐÏ£Íû(chuš€ng)×÷³öÅcËûÖÃÉíµÄSŸÓh(huš¢n)Ÿ³ÏàêP(guš¡n)µÄÁîÈËëyÍüµÄ³öÉ«×÷Æ·ÁË���¡£Ëûß^·ÖŸÐÄàÓÚ¶íÁ_˹µÄ÷œy(tš¯ng)ºÍß^È¥£¬¶øÎ÷ÁÖ¡¢°¢ ß_ÖZ·ò���¡¢Ø ØÂåÍÞµÈÄêÝpÒ»ŽúµÄŽú±íÈËÎï……ßÄÜò(chuš€ng)×÷³ö·Ç¶íÁ_˹î}²ÄµÄ³öÉ«×÷Æ·¡£

ÅÁÀïŠÆÑ

sÊÇŽóŽóµØ¿Ž×ßÁËÑÛ£ºËûß@ƪÎÄÕ°l(fš¡)±íÓÚ1933Äê7ÔÂ���£¬¿É]ß^×ÔÂÆÑŸÍ«@µÃÁËÖZØ ª�����¡£ß@×îœKéÆÑÚAµÃÁËÙ×u���£¬Ò»rég°ÑËû׳ÉÁËÊÀœçÎÄW(xušŠ)ÃûÁ÷£¬Ò²ÌážßÁËËûÔÚSÃñœçµÄÖªÃû¶È�����¡£Æѵī@ªŠ¶íÁ_˹µÄº£ÍâÎÄ»¯âºòÔì³ÉÁËÒ»ŽÎëô����¡£ß@ŽÎîCªÖ®Ç°����£¬ÔÚÄ°ÍÀ赜ÀïŒÓ�¡¢Ä¹þ IµœÖ¥ŒÓžçµÄSÃñ³ö°æÎïÉÏŸÍÒÑœ(jš©ng)ÅdÆðÁËÒ»¹ÉÅúÔuÓÕµÄÀ˳±¡£ÅúÔuÓյĻù±ŸÔî}ÊÇÁ÷ÍöÖжíÁ_˹ÎÄW(xušŠ)µÄÎŽí�����¡£ÄÜ·ñÔÚÅc»îµÄÕZÑÔh(huš¢n)Ÿ³žôœ^µÄÇérÏÂ(chuš€ng)Ôì»ò±£ŽæÎÄW(xušŠ)ÎÄ»¯��£¿¶íÁ_˹SÃñÎÄW(xušŠ)ÅcÌKÂ(liš¢n)ÎÄW(xušŠ)ÓÐʲÎ

^(qš±)e�£¿ÔÚ×îœü×Ê®ÄêÀï¶íÁ_˹µÄº£ÍâÎÄW(xušŠ)°l(fš¡)ÉúÁËʲÎ׹ʣ¿ÕlþÀ^³ÐÀÏÒ»ŽúSÃñ×÷ŒÒŬÁŠÄ²Œ ʲŸS¿ËµÄ§çÖ®ÏÂÕüŸÈ³öíµÄ¶íÁ_˹ÎÄW(xušŠ)÷œy(tš¯ng)�����£¿20ÊÀŒo30ÄêŽú³õ�����£¬ŠÓÚß@Щî}ºÍÆäËûµÄî}����£¬ÅúÔuŒÒºÍ×÷ŒÒÔÚ³ö°æÎïÖÐÕ¹é_ÁËÓÕ£¬ÄêÝpµÄ¶íÁ_˹ÔÈËÒ²ÔÚ°ÍÀèµÄ¿§·Èð^ºÍ²ŒÀžñµÄŸÆð^Àï°l(fš¡)ÆðÁËÞqÕ�¡£

ÆÑs«@ÖZØ ªµÄÊÂŒþÒ»régžÄ×ÁËÅúÔuœçÓÕµÄÄ¿Ë¡£ÑÖø²»¿ÉÕ{(diš€o)ºÍµÄ·ŽÌKÇéŸwµÄÆѳÉÁË×îÖØÒªµÄ¶íÁ_˹×÷ŒÒ����£¬ÚAµÃÁË×îžßµÄøëHÖªÃû¶È���¡£µœ20ÊÀŒo30ÄêŽúÖÐÆÚr£¬ÓÉÓÚŒ{²©¿Æ·òÒÑœ(jš©ng)³ÉÁËÊ×ÇüÒ»ÖžµÄSÃñ×÷ŒÒ�����£¬ËùÓеÄÅúÔuŒÒ²»ÕÈçºÎ¿ŽŽýÆѶŒé_ÊŒAÏòÓÚ¢Œ{²©¿Æ·òÅcÆÑ×÷±ÈÝ^��¡£±ÈÈçÔÚÉŽÎÊÀœçŽóð(zhš€n)Ö®égŸÔìŒ{²©¿Æ·ò÷ÆæµÄÈËÎïÖ®Ò»žñÁвŒ·Ë¹ÌØôíf��£¬ëmÈ»ÈÔÔ³ÖÕJéŒ{²©¿Æ·òÊÇÆѵÄÎÄW(xušŠ)µÜ×Ó����£¬

sàÑÔ³ýŽËÖ®Íâß@Éλ×÷ŒÒŸÍÔÙ]ÓОü¶àµÄ²îeÁË����¡£1934Äê�£¬ŒŸÄÈÒÁß_·ŒªÆ€õ˹£š§©§Ú§ß§Ñ§Ú§Õ§í §€§Ú§á§á§Ú§å§ã£©ºÍµÂÃ×ÌØÀï·Ã·ÁÐÈÕ¿Æ·ò˹»ù£š§¥§Þ§Ú§ä§â§Ú§Û

§®§Ö§â§Ö§Ø§Ü§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û£©µÄÃØøž¥À»ùÃ× ·ÆÂåÙe£š§£§Ý§Ñ§Õ§Ú§Þ§Ú§â §©§Ý§à§Ò§Ú§ß£©ÔÚһƪÖSŽÌÐÔµÄÔuÕÖЊÆÑÅcŒ{²©¿Æ·ò×÷Á˱ÈÝ^£ºÄú¿ÉÕJ×RÎ÷ÁÖÖ®ÊÖ£¿ŽóÖ®ÊÖ°����¡�����£¡ÔçÒÑÖøÁËÆѵÄÏȱÞ���¡£µ«ÈÔ²»³öÀÏÌ×£ºÎÒµÄÊÖÔÚ�����£¬¿É²»ÖªéºÎ……ÔÚ³ö°æÎïºÍ¶íøÎÄW(xušŠ)ɳýÀï�����£¬Œ{²©¿Æ·òµÄÃû×Ö±»ÔœíÔœîl·±µØÌᵜ�����¡£Ëûé_ÊŒ±»³ÐÕJéÊǶíÁ_˹SÃñÎÄW(xušŠ)µÄÐÂîI(lš«ng)ÜÕß���£¬ŠÓÚÚAµÃÖZØ ªµÄÀ϶øÑÔ����£¬ŒÈÊÇÀ^³ÐÈË��£¬Ò²ÊÇŠÊÖ�¡£

Èç¹û²»ËãÄÇЩÕfÆÑÊÇÓ°íß^ÇàÄêŒ{²©¿Æ·òµÄ×÷ŒÒÖ®Ò»µÄÖ»ÑÔƬÕZ�£¬ÄÇÃŽÔÚð(zhš€n)ºóß@ЩÄêÀÈËŠß@Éλ×÷ŒÒµøåŽÆð·üµÄêP(guš¡n)ϵ¿ÉÖ^ÊÇÑП¿µÃOÉÙc��¡£Ö±µœ20ÊÀŒo80ÄêŽúºóÆÚ��£¬ÌKÂ(liš¢n)µÄW(xušŠ)Õßß²»ÄÜ×ÔÓɵØÑП¿Œ{²©¿Æ·òµÄ(chuš€ng)×÷����£¬Ò²]ÓÐÍŸœœÓÓ|µœ±£ŽæÔÚÎ÷·œµÄn°ž¡£ŠÓÚß@Éλ×÷ŒÒµÄÎÄW(xušŠ)êP(guš¡n)Â(liš¢n)�£¬ÔÚÌKÂ(liš¢n)œâówÇ°µÄ¹Ù·œÎÄW(xušŠ)ÑП¿œçÎÒ¿ÉÒÔÕÒµœÉ·N»ù±ŸÓ^üc¡£1965Äê��£¬vÉœµÂÁ_·ÌØÍß ¶à·ò˹»ù£š§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ñ§ß§Õ§â §Ž§Ó§Ñ§â§Õ§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û£©ÔÚŸÅŸí±ŸµÄÆÑ×÷Æ·Œ¯Ç°ÑÔÖзQŒ{²©¿Æ·òéÆѵÄ×·ëSÕßa����¡£8Äêºó£¬ÆÑÑП¿ÕßWÁОñ·Ã×¹þÒÁÂå·ò£š§°§Ý§Ö§Ô §®§Ú§ç§Ñ§Û§Ý§à§Ó£©ÔÚһƪ·º·ºœéœBÆÑÎÄW(xušŠ)ßz®a(chš£n)µÄÎÄÕÂÖÐÌᵜÁËŒ{²©¿Æ·ò����¡£ÔÚŒ{²©¿Æ·òµÄ¶íÎÄ°æ×Ô÷¡¶±Ë°¶¡·£š§¥§â§å§Ô§Ú§Ö §Ò§Ö§â§Ö§Ô§Ñ £©ÖÐÓÐÖøÃûµÄ¶ÎÂä�����£¬µÄÊÇŒ{²©¿Æ·òÅcÆÑÔÚ°ÍÀèµÄ²Íð^ÀïþÃ棬Ã×¹þÒÁÂå·òÔÚÔuÕß@Ò»¶Îrµœ£ºß@λSÃñÎÄW(xušŠ)µÄ±ËµÃ·Ê©ÀÕÃ× ����£¬ßBÅc×æøÏàßBµÄÓ°×Ó¶ŒGµôÁ˵Č{²©¿Æ·ò£¬³ýÁËŒŒÇÉÅcÌìÙx��£¬ºÍÆäËû×÷ŒÒÉõÖÁÊÇ×îÒ»°ãµÄ×÷ŒÒÒ²]ʲβîe���¡£ÔÚß@Àï���£¬Œ{²©¿Æ·ò±»¹ÚÉÏÁË°¢µÂ ØÌØ·ñT·É³Ã×Ë÷£š§¡§Õ§Ö§Ý§î§Ò§Ö§â§ä§Ñ §æ§à§ß §º§Ñ§Þ§Ú§ã§ã§à£©µÄСÕf¡¶±ËµÃ·Ê©ÀÕÃ× ÆæÓöÓ¡·£š§¯§Ö§à§Ò§í§é§Ñ§Û§ß§Ñ§ñ

§Ú§ã§ä§à§â§Ú§ñ §±§Ö§ä§Ö§â§Ñ §º§Ý§Ö§Þ§Ú§Ý§ñ£©£š1814Ä꣩Ö÷È˹«µÄÃû×Ö���£¬ß@ÈËÎï×öÁ˶Ďó°üÌìµÄœ»Òײ¢Ê§È¥ÁË×ÔŒºµÄÓ°×Ó¡£ï@È»���£¬ÌKÂ(liš¢n)ÅúÔuŒÒ°ÑŒ{²©¿Æ·ò±È×÷Ê©ÀÕÃ× ����£¬ÖžµÄÊÇËûÞD(zhuš£n)ÏòÓ¢ÕZ(chuš€ng)×÷ß@ŒþÊÂ�¡£

ŠÓÚÉŽÎŽóð(zhš€n)Ö®égÔÚWÖÞ¶Èß^µÄ²î²»¶à20ÄêµÄSŸÓÉú»î£¬Œ{²©¿Æ·ò¿ÌÒâÓÃÁËÒ»·NºÂÔ�����¡¢º¬ºý�����¡¢¹ÕÄšœÇµÄÕf·š�����£¬Î÷·œÅúÔuŒÒŸÍÊÇÊܵœÁËß@·NÕf·šµÄÃÔ»ó���¡£ÔÚŒ{²©¿Æ·òµÄ×Ô÷ÒÔŒ°ËûÔÚÃÀøºÍÈðÊ¿ÆÚégœÓÊܵIJÉÔLºÍøÐÅÖÐ����£¬ËûÓÐÒâ×RµØÈõ»¯Á˶íÁ_˹SÃñÎÄW(xušŠ)h(huš¢n)Ÿ³ÌØeÊÇÆѵÄ(chuš€ng)×÷ÔÚËûÎÄW(xušŠ)°l(fš¡)Õ¹v³ÌÖеÄÖØÒªÐÔ��¡£Œ{²©¿Æ·ò³É¹ŠµØÓ°íÁËËûµÄµÚһλ÷Ó×÷ŒÒÝpÐŲ¢µ¢ÓÚžÐÐԵݲµÂô··Æ µÂ£šAndrew Field£©����¡£žüëyÀíœâµÄÊÇ����£¬Œ{²©¿Æ·òŽó²¿î^÷ÓµÄ×÷Õß²ŒÙ¶÷·²©ÒÁµÂ£šBryan Boyd£©ÓÊöÁË׎Îß@Éλ×÷ŒÒégµÄþÃæ�����£¬

s]Ìᵜß^Œ{²©¿Æ·òÅcÆÑÖ®égµÄÎÄW(xušŠ)ŠÔ����£¬Ò²]ÓÐÌáß^ß@¶ÎŠÔÁôϵÄn°žßzŽæ�¡£µÚ¶þÜÅcµÚÈýܵÄSÃñW(xušŠ)ÕßÌÓÚ±ÈËûµÄÎ÷·œÍ¬ÐОü(yšu)ÔœµÄµØλ����£¬µ«ß@ЩÅúÔuŒÒͬÓÒ²Äð(zhš€n)Ç°µÄÏÈÝ

ÄÇÀﲿ·ÖÀ^³ÐÁË¢Œ{²©¿Æ·òÒé·Ç¶íÁ_˹×÷ŒÒµÄåeÕ`Ó^üc¡£ÒòŽË�����£¬ñRÒÁI·¿šžÊ˹¿šI£š§®§Ñ§Û§ñ §¬§Ñ§Ô§Ñ§ß§ã§Ü§Ñ§ñ£©°ÑŒ{²©¿Æ·òÄ¡¶¬Éê¿š¡·µœ¡¶ÂåûËþ¡·£š§§à§Ý§Ú§ä§Ñ £©µÄСÕf(chuš€ng)×÷ÓB(tš€i)ĶíÁ_˹ÎÄW(xušŠ)ÞD(zhuš£n)ÏòÓ¢ÃÀÎÄW(xušŠ)Õf³ÉÊÇÒ»·N±ŸÙ|(zhš¬)ÉϵÄëx����£¬ŸÍÍêÈ«²»ÊÇŌȻµÄ���¡£Šð(zhš€n)ºóµÄÑП¿ÕßíÕf�����£¬ÄÇЩÔÚøÐÅ»òËœÈËÕÔÖÐÈËÔÆÒàÔÆëS¿Ú¶ø³öµÄºÎœÌlÒ²]ÓÐʲÎÍÖú���£¬±ÈÈçžñW »ù·°¢ß_ĪŸSÆæ����£¬Ôøº¶ÌµØ»ØŽðß^Á_ñRÄáW(xušŠ)ÕßÌá³öµÄÆÑÅcSÃñÎÄW(xušŠ)êP(guš¡n)ϵµÄî}£ºêP(guš¡n)ÓÚÄêÝpµÄÒÆÃñСÕfŒÒÎÒŽ_]ʲοɻصÄ���¡£ÆѱM¹Ü³ÐÕJÎ÷ÁÖ-Œ{²©¿Æ·òµÄ²ÅÈA�£¬µ«

so·šÈÌÊÜËû����¡££š1969Äê6ÔÂ24ÈÕ£©

œñÌìµÄÑП¿ÕßÎŽ±ØÄÜÍêÕûµØÖØ(gš°u)³öŒ{²©¿Æ·òÅcÆÑËœÈËêP(guš¡n)ϵÅcÎÄW(xušŠ)êP(guš¡n)ϵµÄvÊ·��¡£Ëû¶þÈËþÃæÅcœ»ÕµÄÒ×CÕßžñW »ù·°¢ß_ĪŸSÆæ�¡¢ñR ¿Ë·°¢ ß_ÖZ·ò¡¢ÄÝÄÈ·Ø ØÂåÍÞ����¡¢ÒÁÀû·ñTß_Ã÷˹»ù£š§ª§Ý§î§ñ §¶§à§ß§Õ§Ñ§Þ§Ú§ß§ã§Ü§Ú§Û£©¡¢ž¥ÀŒŸË¹À·ò·»ôß_ÖxŸSÆæ�����¡¢Ã×¹þÒÁ ·²ÉÌØÁÖ£š°¢ñRÀµÈÈ˶ŒÒÑœ(jš©ng)È¥ÊÀÁË��¡£ÄÇЩÔÚÆÑSÃñÉúÑIJ»Í¬rÆڜӜüß^Ëû��£¬Ôøœ(jš©ng)Ò×CËûŠÄÇλÄêÝpͬŽúÈË·Žª(yš©ng)µÄÎÄW(xušŠ)ŒÒ¡ŸvÉœŽó·°ÍºÕÀºÕ£š§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ñ§ß§Õ§â §¢§Ñ§ç§â§Ñ§ç£©��¡¢Á_Âü·¹Å £š§²§à§Þ§Ñ§ß §€§å§Ý§î£©�����¡¢ÁÐWÄáµÂ·×æÂå·ò£š§§Ö§à§ß§Ú§Õ §©§å§â§à§Ó£©�¡¢ŒÓÁÖÄÈ·ìÆÄù×ôÍÞ���¡¢Äá¹ÅÀ·Á_É꣚§¯§Ú§Ü§à§Ý§Ñ§Û §²§à§ë§Ú§ß£©�����¡¢ÒÁÁÕÄÈ·W¶àÒ®·ò²ÉÍÞ£š§ª§â§Ú§ß§Ñ

§°§Õ§à§Ö§Ó§è§Ö§Ó§Ñ£©��¡¢°²µÂÁÒ·ÖxµÂºÕ¡¿Ò²¶Œ²»ÔÚÈËÊÀÁË¡£²¢·ÇËùÓеÄÒ×CÕ߶ŒÓÐCþ»òÕJéÓбØÒª¢×ÔŒºµÄËùÒËùÂÓäÏÂí£»Ò²²»ÊÇËùÓÐÈ˶Œ°l(fš¡)±íÁË×ÔŒºµÄ»Øä���¡£Òª³É¹ŠµØÖØ(gš°u)ÆÑÅcŒ{²©¿Æ·òµÄêP(guš¡n)ϵ���£¬Ôں܎ó³Ì¶ÈÉϵÃÒÀ¿¿ÊÕŒ¯ºÍŠ±ÈÄÇЩÂñÔÚn°žð^µÄʯ¹×Àï��¡¢²»³£Š¹«±é_·ÅµÄ°l(fš¡)üSøÐÅÅcÈÕÓÀïµÄŽóÁ¿ÊÂÅcŒ¹(jišŠ)��¡£ÌØeÊÇœèÖúÓÚһЩÅcÆѺ͌{²©¿Æ·ò(chuš€ng)×÷Š±È·ÖÎöÏàêP(guš¡n)µÄn°žÑП¿�£¬ÎÒßÊǵÃÒÔ¢ß@¶þÈËÍ(fšŽ)ësµÄêP(guš¡n)ϵÄÓÑÕxµœÝ^Á¿²¿·ÖµØ(gš°u)œšÁ˳öí¡£

ÄŸÄêÊ·W(xušŠ)µÄŸ«Ž_ÒœÇí¿Ž�£¬¿É¢ÆÑÅcŒ{²©¿Æ·òµÄêP(guš¡n)ϵ·Ö³ÉÈýÖ÷ÒªµÄëA¶Î¡£µÚÒ»ëA¶Î20ÊÀŒo20ÄêŽúµœ1933ÄêÆÑ«@ÖZØ ª��£»1933ÄêÆÑÅcŒ{²©¿Æ·òœKÓÚÔÚ°ØÁÖÒÁËÃæ��¡£µÚ¶þëA¶ÎÄ1933Ä굜1940ÄêŒ{²©¿Æ·òßwÍùÐÂŽóê���£»ß@rÆÚŒ{²©¿Æ·òÂÃûùoÆð����£¬Ò²³ÉÁËÎÄW(xušŠ)œçµÚÒ»Á÷µÄÃ÷ÐÇ�����£¬ÉõÖÁʹÆÑ÷öȻʧɫ¡£µÚÈýëA¶ÎÒÔÆÑ(chuš€ng)×÷¶ÌƪСÕfŒ¯¡¶°µœŒ¯¡·£š19431946Ä꣩éÖÐÐÄ�£»ß@ëA¶ÎœY(jišŠ)ÊøÓÚ1953ÄêÆÑÈ¥ÊÀ¡£¶øÆÑÈ¥ÊÀºó�£¬Œ{²©¿Æ·òtÖØÐÂÏòÖøËûð(zhš€n)Ç°µÄœ»þücÒ²ÏòÖøÆѵÄ×÷Æ·±ŸÉí»Øw����¡£

ñR¿ËÎ÷Ä·§¥.Ê©ÀÒ® £šMaxim

D. Shrayer£©1967ÄêÉúÓÚĪ˹¿Æ£¬ËûµÄžžÄž·Öeé×÷ŒÒß_ŸSµÂÊ©ÀÒ® -±ËµÃÁ_·òºÍ·×gŒÒ°¬Ã×ÀûÊ©ÀÒ® £š²šÌm£©���¡£

Ê©ÀÒ® ÔøŸÍ×xÓÚĪ˹¿ÆøÁ¢ŽóW(xušŠ)���£¬®

I(yšš)ÓÚ²ŒÀÊŽóW(xušŠ)£šBrown

University£©±ÈÝ^ÎÄW(xušŠ)ϵ����£¬1995ÄêÔÚÒ®ôŽóW(xušŠ)«@µÃ²©Ê¿W(xušŠ)λ¡£¬F(xiš€n)ÈβšÊ¿îDW(xušŠ)Ôº£šBoston College£©œÌÊÚ�¡£×÷éëpÕZ×÷ŒÒŒ°·×gŒÒ£¬Ê©ÀÒ® ³ö°æÁ˺ܶàÓ¢ÎÄŒ°¶íÎÄÖø×÷��£¬ÔøÓÚ2008Äês«@ÃÀøøŒÒªqÌ«Døª����£¬2012Äê«@µÃ¹Åžùº£Ä·»ùœðþª����¡£

Ê©ÀÒ® µÄ×Ô÷ówÖø×÷°üÀš¡¶ÆÚŽýÃÀø¡·£šWaiting for America£©ºÍ¡¶ëxé_¶íÁ_˹¡·£šLeaving Russia£©£»¶ÌƪСÕfÒÔ¡¶°¢Ä·Ë¹Ìص€µÄÅÐÈÕ¡·£šYom Kippur in Amsterdam£©éÃûœY(jišŠ)Œ¯³ö°æ���£»ÁíÍ⣬߳ö°æß^3±Ÿ¶íÎÄÔŒ¯£º¡¶²ÝÔÄÁȺ¡·£š§Ž§Ñ§Ò§å§ß §ß§Ñ§Õ §Ý§å§Ô§à§Þ£©����¡¢¡¶ÃÀøÀËÂþÇú¡·£š§¡§Þ§Ö§â§Ú§Ü§Ñ§ß§ã§Ü§Ú§Û §â§à§Þ§Ñ§ß§ã£©ÒÔŒ°¡¶Œ~ºÚÎÄ×àøQÇú¡·£š§¯§î§ð-§ç§Ö§Û§Ó§Ö§ß§ã§Ü§Ú§Ö

§ã§à§ß§Ö§ä§í£©¡£

Ê©ÀÒ® µÄÖø×÷ÒÑœ(jš©ng)±»×géµÂÕZ�����¡¢¿ËÁ_µØÕZ�����¡¢ÈÕÕZµÈ¶àÕZ·N����¡£ñR¿ËÎ÷Ä·§¥.Ê©ÀÒ® ¬F(xiš€n)ÔÚÅcÆÞ×ÓºÍÉÅ®º¹²Í¬ŸÓסÔÚ²šÊ¿îD¡£

Ç°ÑÔ£¯001

Ðò Ý^Á¿ÔW(xušŠ)£¯009

µÚÒ»Õ ÕeÌ«À

µØØ(zšŠ)ëyÎÒ……£¯001

µÚ¶þÕ ίÇü£¯046

µÚÈýÕ ……ÔÚÐÄÖб޲ßÄúµÄºóŽú£¯097

µÚËÄÕ ……ËýÔÚÈÕÈ(nšši)ÍߺþÅÏËÀÓÚÔç®a(chš£n)£¯128

ŽúœY(jišŠ)Õ ……ßBÍÀžñÄù·ò¶Œ²»ÈçµÄoíÎÄ×÷ŒÒ£¯162

øQÖx£¯181

žœä£¯184

ÈËÃûË÷Òý£¯184

²åD×¢œâ£¯193

¿sÕfÃ÷£¯196

øÎÍÆË]

øÎÍÆË]